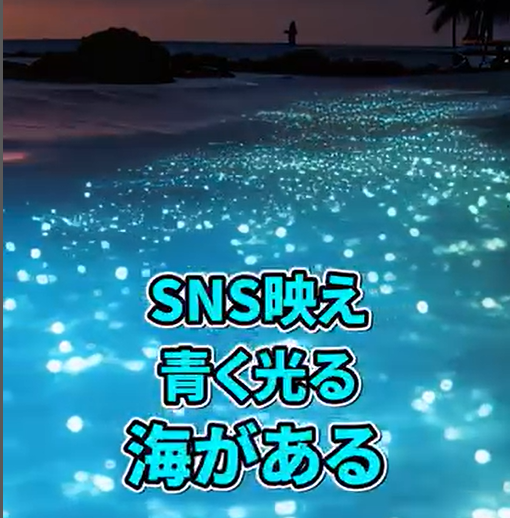

真っ暗な夜の海が光ることがあります。SNS 映えする青く光る海の正体は、夜光虫。Noctiluca scintillans(ノクチルカ・シンチランス)という名の海洋プランクトンで、ラテン語の noctis(夜)と lucens(光る)から属名の Noctilucaが付けられたといわれています。その名のとおり、夜に波や船からの刺激を受けると、青白く発光します。発光する様子は、船で航行しているときや波打ち際などで見ることができます。 夜光虫は直径 150〜2000μ(0.15〜2mm)ほどで、風船のような形をしています。夜光虫が発生している海水を透明な容器に入れると、球形のものが浮遊しており、肉眼でも観察できるそうです。また、昼の時間帯に夜光虫が大量に発生し、同じ場所に集まっていると、海が赤く染まる赤潮として見えます。

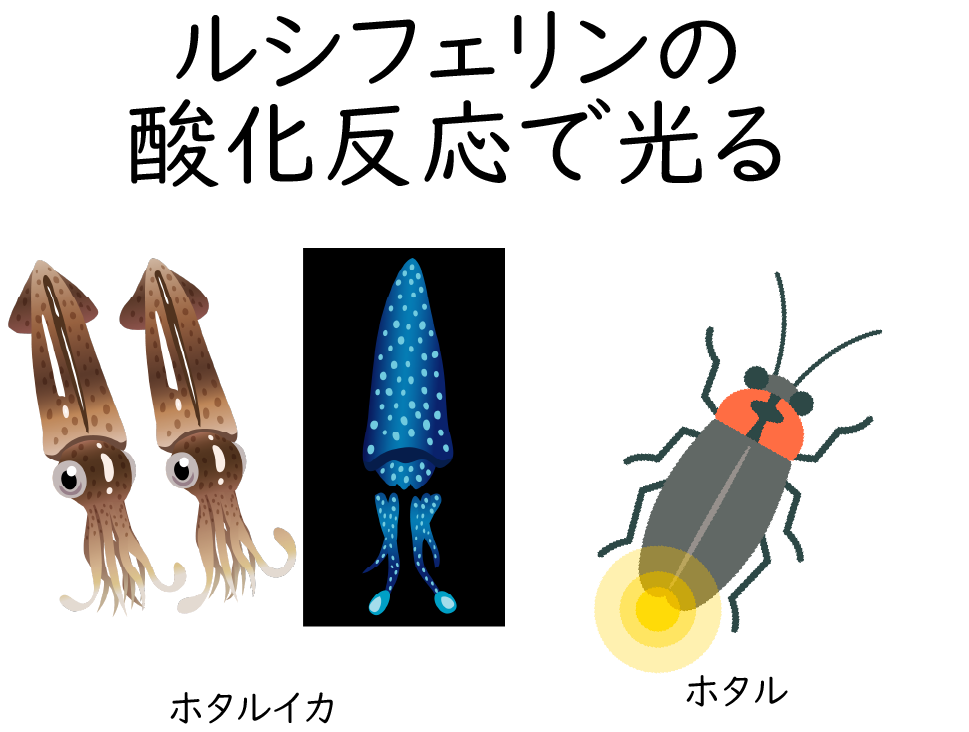

さて、夜光虫は、なぜ光るのでしょう? それは、夜光虫の体の中には発光するために必要なルシフェリンという物質があり、その酸化反応によって発光します。酸化のきっかけとなるのは、波などからの刺激。夜光虫が波などから刺激を受けることによって酵素(ルシフェラーゼ)が発生し、これが触媒となって酸化反応を助けています。この化学反応のことをルシフェリン-ルシフェラーゼ反応と呼びます。私たちは、夜光虫の生体内でこの化学反応が起こっている様子を「青く光ってきれいだな」と思って見ているのです。

夜光虫と同じルシフェリン-ルシフェラーゼ反応によって光る仲間には、蛍や深海生物がいます。8割以上が発光するといわれている深海生物には、わずかに差し込む太陽の光と同レベルの光を放って自分の影を隠して捕食者から目立たなくするため、視界を明るくして獲物を探しやすくするため、強い光を発して捕食者から逃げるため、仲間を見つけやすくするためなど、それ相応の理由があるようです。

光る海の映え写真を撮りに出かけるのなら、夜光虫が大量発生する春から夏の季節がおすすめ。昼間に赤潮が発生した日の夜、海から陸に向かって風が吹いているとき、波が穏やかな日などに観測できるといわれています。神奈川県の鎌倉、江ノ島、茅ヶ崎の海岸、愛知県の三河湾、鳥取県や島根県の海辺など、各地で見ることができますので、観測条件がそろった日に出かけてみてはいかがですか?